지리산둘레길에서 만나는 옛이야기3-용유담

작성자

깊은강

작성일

2022-08-04 17:15

조회

878

지리산둘레길에서 만나는 옛이야기3-용유담

용유담(龍遊潭), 용이 노닐던 연못이라니......

지리산둘레길 금계-동강 구간을 걷다가 보면, 산길에서 뚝 하니 아스팔트 도로로 떨어지고, 어리버리한 채 냅다 벅수를 따라 걷다 보면, 용유담은 그냥 지나치고 말기 일수이다.

그런데, 조금 아쉽게도 용유담 한가운데를 흉측한 콘크리트 다리가 지나간다.

태풍 루사 때 유실된 다리를 2004년 새로 만들면서, 이렇듯 용유담을 반토막 내며 만든 것이다. 쯧....

물론, 주민들의 일상의 평온함과 관광객의 편리함을 위해 크고 튼튼한 다리는 필요하지만, 꼭 이토록 모질게 반토막을 내면서 만들어야 했을까? 하는 의문은 지워지지 않는다.

용유담의 아래쪽에 있었던 옛날 출렁다리가 새삼 그리운 건, 낡음에 대한 것이 아니라 위치선정에 대한 옛사람의 안목이다.

이 용유담에는 알 만한 사람은 알고, 모를 만한 사람은 몰라도 되는 시시껄렁한 전설 하나가 전해져 온다.

옛날, 대게 모든 전설은 년도를 알 수 없는 ‘옛날’로 시작된다.

옛날, 이 용유담에는 ‘마적도사’가 살았더랬다. 이 마적도사의 실존은 용유담 위에 있는 ‘마적사’와 ‘마적대’ ‘마적동’의 존재로 능히 증명된다. 그래도 설마 하는 사람들이 있을게다. 전설에 나오는 마적도사의 실존을 믿고 안 믿고는, 물론 각자의 몫이다.

실존했던 마적도사에게는 말 잘 듣는 당나귀 한 마리가 있어, 마적도사의 심부름을 곧잘 하곤 했더랬다. 이 당나귀가 장에 심부름 갈 적엔, 마적도사가 도술을 부려 쇠막대기로 다리를 놓아주었다.

어느 날이었다.

항상 어느 날, 사건은 발생하게 마련인지라, 이 마적도사는 장기 두기를 워낙 좋아했는데, 그 어느 날 마적도사는 장기두기에 빠져 당나귀가 장에서 돌아오는 시간을 깜빡한 게다.(항간의 소문에 의하면 장기두기의 상대는 그 유명한 천왕할매라고 한다) 장을 보고 돌아오는 당나귀는 당연히 마적도사가 도술을 부려 다리를 놓겠거니 하고 기다리는데......

그날따라, 용유담의 아홉마리 중, 여덞마리 용이 서로 싸우는 소리가 너무 시끄러워 마적도사는 당나귀의 울음소리를 듣지 못하게 된게다.

당나귀는 짐을 싣고 서서 힘을 다해 울부짖었으나 반응이 없어 그대로 지쳐서 죽었다고 한다.

당나귀의 죽음소식을 들은 마적도사는, 아차하고 후회를 했지만, 이미 때는 늦고 말았다. 그 다음 대목은 동네 어르신의 말씀을 그대로 들어보자.

“그래가지고 거서 나귀가 빠져 죽고, 말하자면 패해가 발생했다 아입니까?

장기 때문에 원인은 이리 됐다 해가지고 자기가 당나귀를 그렇게 질을 들이자면 엄청난 공을 들였을 거 아니요. 그런 당나귀가 죽어뿠으니까. 자기가 장기 때문에 그랬다 해가지고 장기판을 갖다가 돌장기판이제, 그 돌장기판을 떤지뿠는데, 하나는 길 건너에 말하자면 저 강 건너에 길에 가 떨어져 삐맀고, 현재 길, 도로 있는데... 한 쪼가리는 이 주변에 떨어져가 있는데 이 건네 떨어져있는 현재 어딨는가 몬 찾았고, 저 건너 하나는 거는 도로를 딲다가 장기판을 발견했대요, 돌장기판을. 그래 그걸 갖다가 발견을 했이먼, 그대로 보존을 했이먼 상당한 관광꺼리가 될낀데. 그 돌을 갖다가 우째 했는지 현재는 없어요.

그래가지고 당나귀가 달고 다니는 구슬방울. 방울도 일곱 개나 발견을 하고 그랬는데. 그래가지고 그기 또 이상한 일이 거기서 여 송전 사람이 도로공사 일을 했거든요. 일을 했는데, 방울을 멧 사람이 나눠가졌대요, 일하는 사람들이, 본 대로. 근데 그날 저녁에 가서 자고 나니까 전부다 없어졌대요. 이 도로 논 지 불과 십한오륙 년 전이거든요.“

십오륙 년 전만 해도 흔적들을 찾을 수 있었지만, 지금은 깜쪽같이 사라진 마적도사의 슬픈, 아니 마적도사 당나귀의 슬픈 전설은, 아직도 동리 주민들에게 그리고 용유담을 찾는 객들에게 전해져 오고 있다.

용유담엔, 용만 노니는 게 아니다.

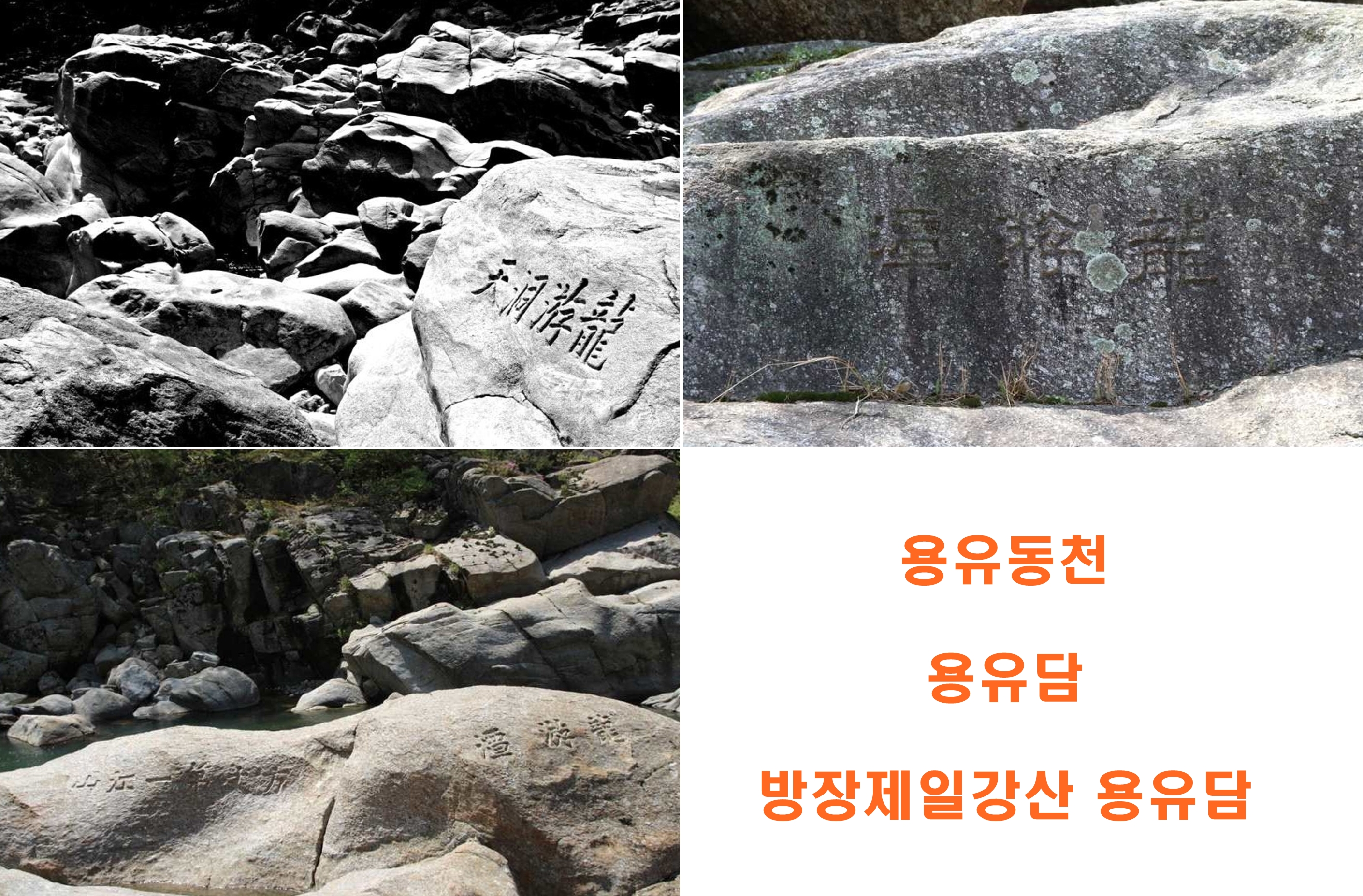

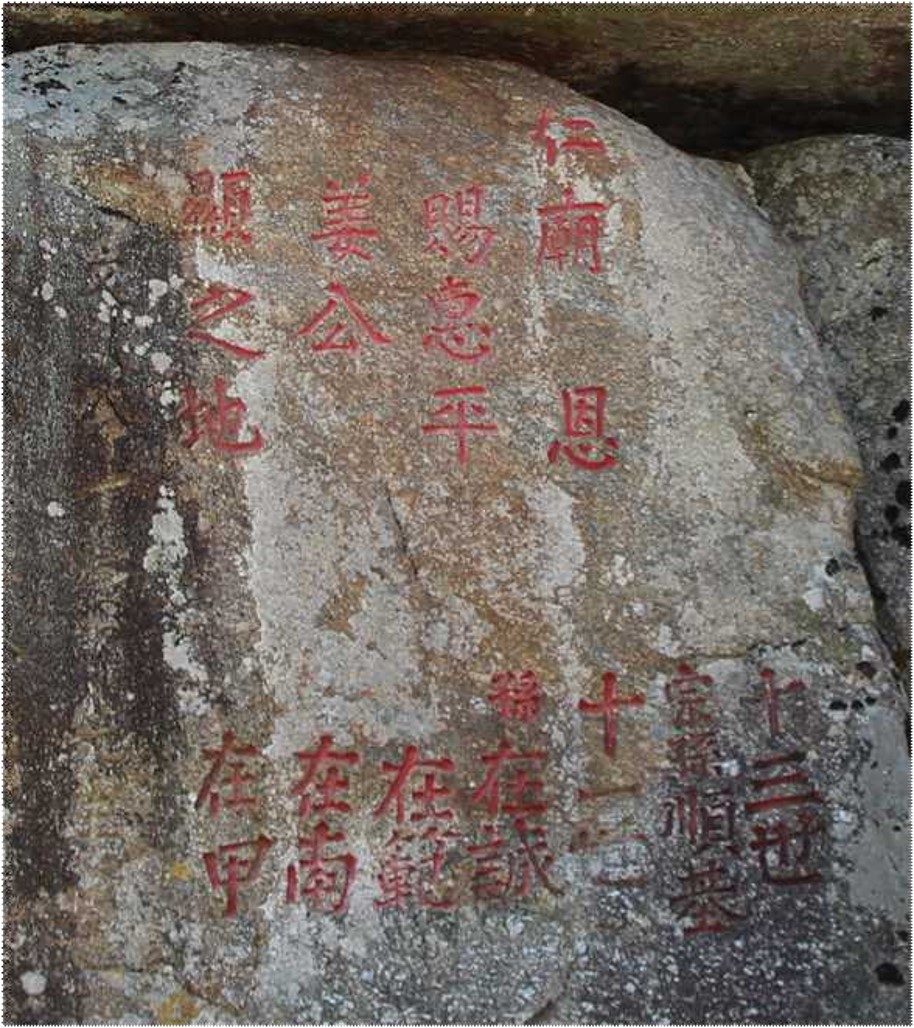

용유담 양쪽 바위들에 빼곡하게 새겨진 각자(刻字 바위글씨)들을 보면, 얼마나 많은 사람들이 노닐다 갔는지 알 수 있다.

그럼, 용유담의 각자에 대해 잠깐 이야기해 볼까.

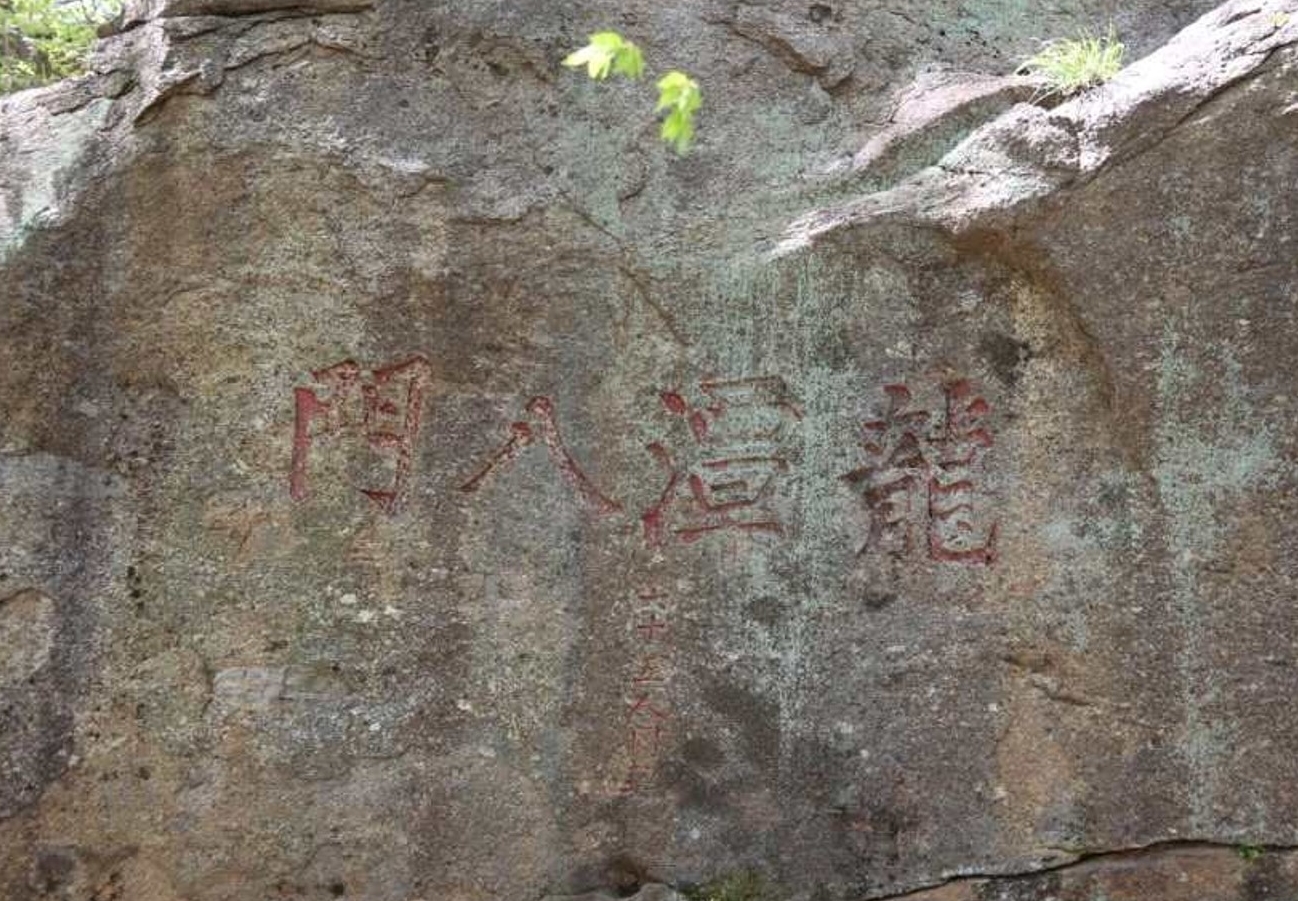

용담입문(龍潭入門).

이제는 도로와 다리로 네 갈래로 나뉘어졌지만, 옛사람들의 입장에서 용유담을 한번 방문해 본다면, 마천 혹은 휴천에서 백연마을을 거쳐 용유담으로 내려섰을 것이다. 그때, 그 입구에서 ‘용담입문’ 각자를 마주하면서, 아...이제 용유담이로구나...

용유담엔 여기가 용유담이란 걸, 떡 하니 알리는 각자가 세 군데나 있다.

용유동천, 동천(洞天)이란, 말 그대로 ‘산천으로 둘러싸인 경치 좋은 곳’, 즉 놀기 좋은 곳이란 뜻이다.

게다가, 방장제일강산 이라니...방장산은 지리산의 또 다른 이름이 아닌가. 그렇다면, 지리산에서 제일 풍광이 좋은 곳이, 여기 용유담이란 말인데....

조선 선비들의 지리산 유람록을 훑어보면, 반드시 용유담을 거쳐 가면서, 그 아름다움에 대한 찬사와 시를 한 수 씩 남겨 놓았다.

용유담

조구명 (1724년)

지세는 매우 깊고 그윽하며, 地勢陰森最

하천은 격렬하게 쏟아져 내리네 . 川流激射來

바람 불고 구름 일자 용이 솟아올랐다가, 風雲龍拔出

보금자리 찾아서 바위 뚫고 돌아오네. 巢宅石穿回

깊은 가을 날씨처럼 오싹한 느낌, 凜若深秋氣

마른 하늘에 날벼락 치는 용의 조화, 公然自日雷

위태로운 출렁다리 건너질 못하고, 危橋跨不測

바위 넘어 새 길 찾아 건너간다네. 生路渡方開

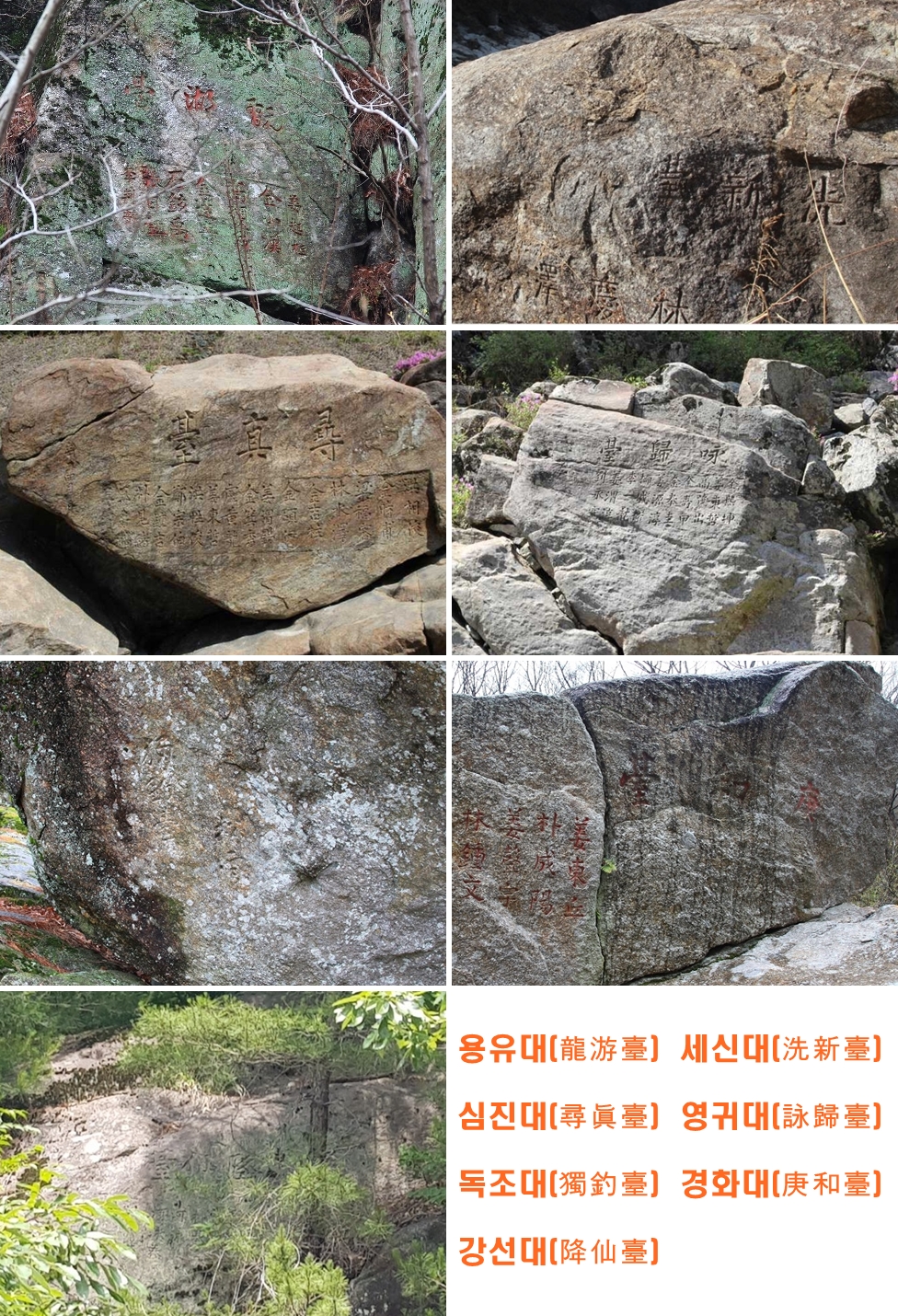

용유대, 세신대(몸을 정갈히 한다), 심진대(진리를 추구한다), 영귀대(논어의 한 대목으로, 유유자적한 삶을 꿈꾼다), 독조대(아...獨釣寒江雪), 경화대(동갑계), 강선대(신선이 내려와서 논다)....등 많은 계모임을 기념하는 각자들이 여기저기에 새겨져 있고, 그 아래에는 그 모임에 참가한 사람들의 이름이 빼곡하다.

근데, 왜? 이리 많은 사람들이 이렇게 글자를 새기고, 이름을 새길까?

그 이유는, 너무 간단한다.

단체사진, 단체셀카...

모여서 논 것을 기념해야하고, 기록을 남겨야 하는데....

서울의 돈 많고 권력 있는 양반네들은, 화가를 불러서, 그림으로 남겨, 시화첩을 만들어 각자 나눠 갖는데, 그 보다 돈이 없는 치들은, 대신, 글자를 남기는 것으로 만족해야 했던 것이다.

용유담의 메인스트리트엔, 각자의 집대성, 아니 각자의 완결판이 모여 있다.

우선, 조선시대 유학계의 거두들의 이름이 주욱 나열되어 있다.

물론, 그 분들이 직접 새긴 것은 아니고, 후학들이 그들을 추모하는 뜻에서 새겼다.

문충공점필재김선생(文忠公佔畢齋金先生)

문정공남명조선생(文貞公南冥曺先生)

문민공탁영김선생(文愍公濯纓金先生)

문헌공일두정선생(文獻公一蠹鄭先生)

신라말에 유학이 들어왔지만 최치원은 골품제로 인해 좌절하고 신선이 되어 날아가고,

고려시대 안향이 성리학을 도입하고, 고려말 삼은(三隱, 목은(牧隱) 이색, 포은(圃隱) 정몽주, 야은(冶隱) 길재)으로 이어진다. 삼은은 고려를 지키기 위해 끝까지 버티고, 삼봉이 사대부의 나라를 꿈꾸며 조선을 개국하지만, 그 역시 왕권에 의해 죽임을 당한다

조선초, 왕권에 기댄 사대부, 즉 훈구가 왕과 권력을 분점, 아니 왕에 기대어 기득권을 유지한다.

안향에서 삼은으로 이어져온 사림은 조선초 야은 길재의 제자 김숙자, 김숙자의 아들 점필재 김종직으로 이어진다.

김종직(金宗直, 1431~1492)은 사후, 사관(史官)으로 있던 그의 제자 탁영 김일손(金馹孫, 1464~1498)이 스승 김종직의 조의제문(弔義帝文)을 사초(史草)에 수록하였고, 이것이 연산군 대에 필화 사건으로 이어진다. 무오사화.

김종직의 제자 일두 정여창, 탁영 김일손, 한훤당 김굉필은 사화 때 죽임을 당하고, 또 부관참시 당한다.

환훤당의 제자 정암 조광조가 중종반정 이후 훈구파와 대립하여 사림을 이끌었으나, 주초위왕(走肖爲王)의 술수로 기묘사화 때 사사된다.

선조 이후 훈구파가 쇠락하고, 사림이 재등장하여 실질적인 사대부 지배세력이 된다.

권력을 잡은 사림은 이이와 이황으로 대변되는 서인과 동인의 당파를 성립하여,

동방5현(김굉필, 정여창, 조광조, 이언적, 이황)

문묘18현(최치원,설총,안향,정몽주,정여창,김굉필,이언적,조광조,김인후,이황,이이,성혼,조헌,김장생,송시열,김집,박세채,송준길)으로 자신들의 계보를 확립하면서 정여창과 김굉필, 조광조를 복원한다

그러나 점필재는 복원되지 못한다,

그와 삼봉은 조선의 영원한 이방인일 수밖에 없다.

이황의 동인세력은 이후 남인과 북인으로 분화되고,

다시 북인은 소북과 대북으로 갈라지면서, 정조 이후 권력의 중심에서 사라진다.

이이의 서인세력은 노론과 소론으로, 노론은 다시 시파와 벽파로 분화된다

정조 사후, 사림은 당쟁이 아니라 세도정치로 치닫고, 시파의 우두머리 김조순의 안동김씨, 풍양조씨의 조선으로 전락한다.

선조 이후 당쟁은 왕권과 사대부의 정책대결이고, 당파는 학문과 정치적 입장을 가진 정치집단이며, 그런 의미에서 긍정성을 가진다.

하지만, 정조의 탕평책의 실패로, 당파는 세도정치로 변모한다.

학문과 정치적 입장을 가진 집단이 아니라, 한 가문의 권력 독점으로.

그리고, 조선은 멸망한다.

용유담 각자 이야기를 하다가, 너무 뜬금포로 빠졌다....쩝....암튼...

그런 사람들의 이름이 새겨진 각자가 용유담에 있다는 말씀.

그리고, 용유담엔, 우리나라에서 제일 큰 땅문서가 있다.

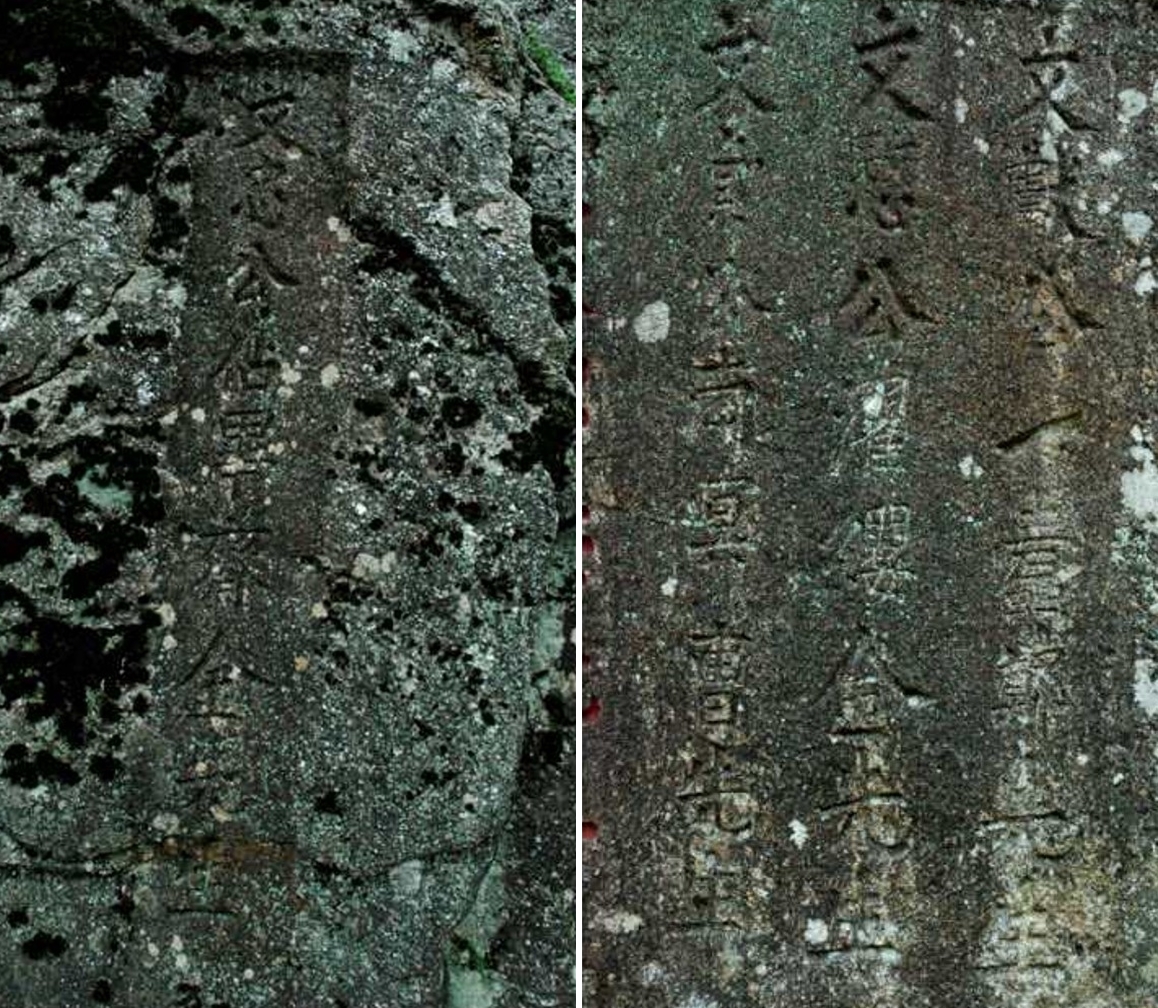

인묘 은 사혜평 강공 현지지(仁廟 恩 賜惠平 姜公 顯之地)

이곳은 인종임금(재위 1544-1545)이 강현(姜顯 1486-1553)에게 하사한 땅이라는 뜻이며, 강현의 호는 신안(新安)이며 혜평(惠平)은 그의 시호이다. 벼슬은 형조판서를 지냈다. 그의 13세손의 이름이 있는 것으로 봐서 1800년 이후에 새겨진 것으로 추정된다.

그래서 그런지...이곳 용유담과 인근 지역은 진주 강씨의 세력권이었다. 여기저기 강씨들의 집안내력들이 남아있다.(그 유명한 세진대도 그들의 작품이다)

땅문서 바로 옆에, 같은 진주 강씨인 한사(寒沙) 강대수(姜大遂: 1591~1658)의 이름도 새겨져 있다.

한사 강선생 대수 영귀소(寒沙 姜先生 大遂 詠歸所)

한사(寒沙) 강대수(姜大遂: 1591~1658)는 광해군과 인조때 벼슬을 했으며, 『한사선생년보(寒沙先生年譜)』(1899)에 따르면 인조8년(1630년), 영남관찰사 재직 중 하동 섬진강에 배를 띄우고 용유담으로 거슬러 올라 천왕봉에 올랐음이 기재되어 있다는데...근데 섬진강과 용유담은 수계가 다른데, 어떻게 배를 타고 왔을까...암튼, 옛날 사람들은 대단해....

자, 그럼 이쯤에서 각자 이야기는 그만하기로 하고, 용유담에서 뻬놓을 수 없는, 가사어에 대한 이야기를 하면서 슬슬 마무리를 해야겠다.

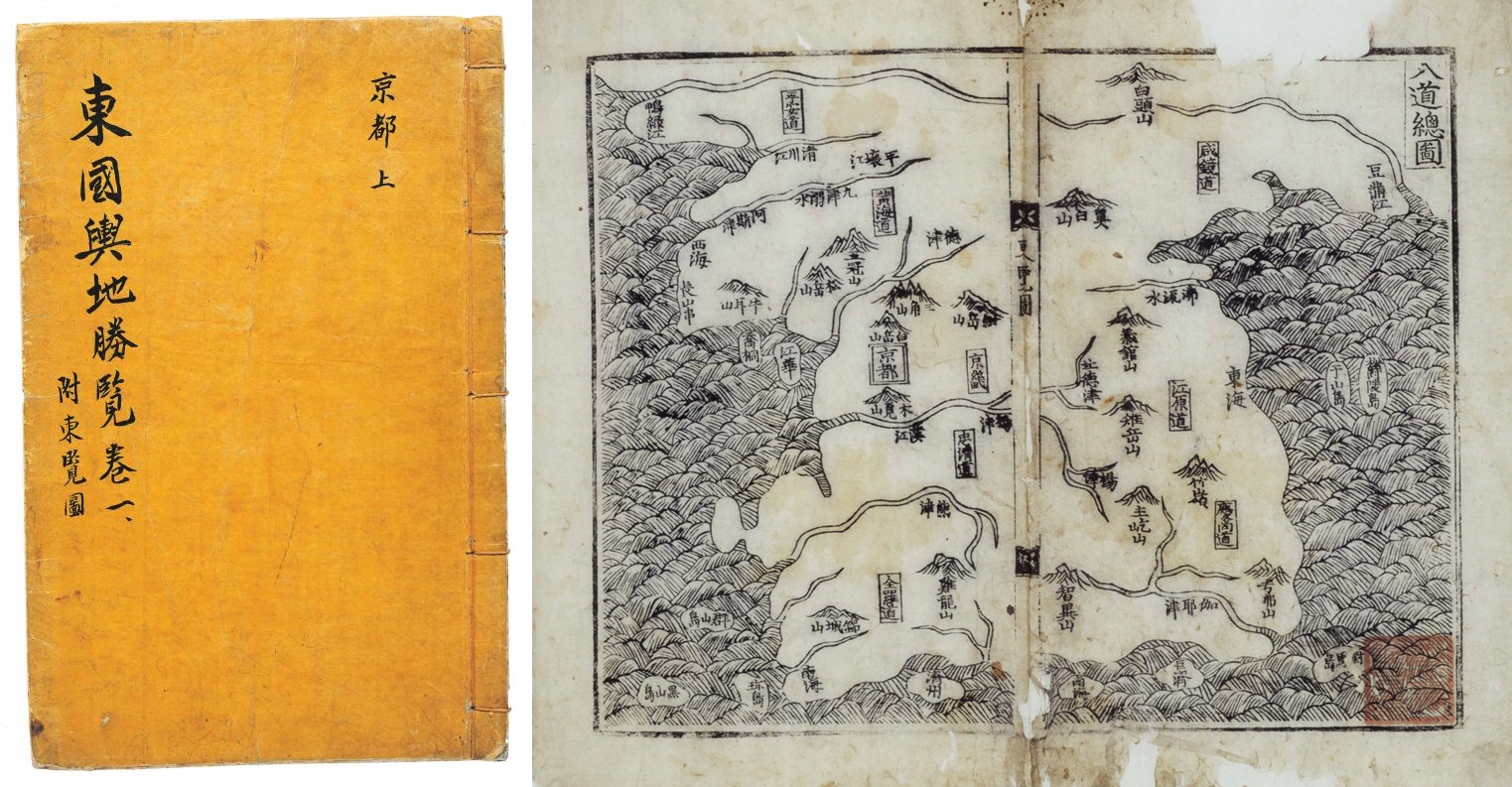

조선의 국가 공식 지리지인 ‘신증동국여지승람’에 용유담을 설명하면서, 가사어에 대한 언급이 있다.

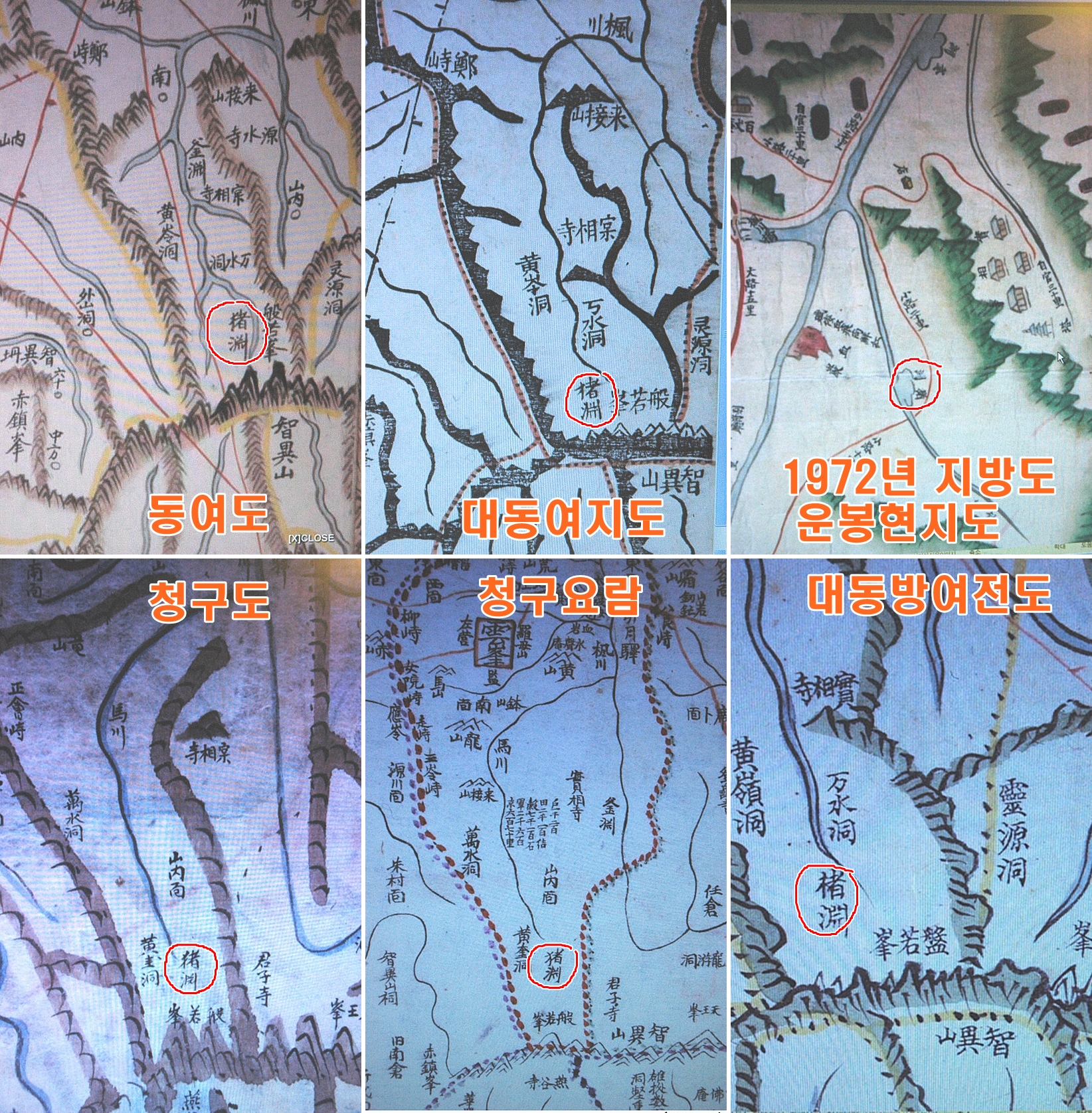

“마천소(馬淺所)에 있다. 지리산 북쪽 골물이 합쳐서 임천이 되었다. 용유담(龍遊潭) 군 남쪽 40리 지점에 있으며, 임천 하류이다. 담의 양 곁에 편평한 바위가 여러 개 쌓여 있는데, 모두 갈아놓은 듯하다. 옆으로 벌려졌고 곁으로 펼쳐져서, 큰 독 같은데 바닥이 보이지 않을 정도로 깊기도 하고, 혹은 술 항아리 같은데 온갖 기괴한 것이 신의 조화 같다. 그 물에 물고기가 있는데 등에 가사(袈裟) 같은 무늬가 있는 까닭으로 이름을 가사어(袈裟漁)라 한다. 지방 사람이 말하기를, 지리산 서북쪽에 달공사(達空寺)가 있고, 그 옆에 저연(猪淵)이 있는데 이 고기가 여기서 살다가, 해마다 가을이면 물 따라 용유담에 내려왔다가, 봄이 되면 달공지(達空池)로 돌아간다.”

그래, 설마하니, 국가 공식 지리지에 존재하지도 않는 물고기를 언급할 리가 있겠나, 싶어, 용유담과 임천과 뱀사골을 샅샅이 뒤져 보지만, 지금까지 가사어를 발견하진 못했다.

아...조선의 지리지가 거짓말을 했구나 싶어, 실망하던 차에, 가사어에 대한 명확한 증거자료를 보게 되었다. 그래, 가사어는 실재로 있었구나....

우선, 조선시대 여러 지도에, 가사어가 살고 있다는 반야봉 아래 저연(猪淵)이라는 표기가 명확히 나와있다. 지도에 나온 지명이 거짓일 리 없다.

그리고,

조선의 유명하고, 또 믿을만한 선비들의 글에, 가사어에 대한 이야기나 제법 나온다. 그렇다, 가사어는 존재한다, 아니 존재했다.

조선 정조 때 박제가와 함께 조선실학의 기반을 닦은 이덕무(李德懋)는 ‘듣는 대로 쓰고 보는 대로 쓰고 말하는 대로 쓰고 생각하는 대로 썼다’는 의미의 '이목구심서(耳目口心書)'를 남긴다. 그가 듣고 본 이야기 한 대목이 나의 주목을 끈다.

"지리산 속에 연못이 있다. 그 위에 소나무가 죽 늘어서 있어 그 그림자가 언제나 연못에 쌓인다. 못에는 물고기가 있는데 무늬가 몹시 아롱져서 마치 스님의 가사와 같으므로 이름 하여서 가사어(袈裟魚)라고 한다.“

조선 실학의 거두이자, 지금도 모든 정치인들이 존경한다고 입만 열면 언급하는, 다산 정약용의 스승이신, 이덕무가 사실이 아닌 것을 글로 남길 리 없겠다.

시간을 좀 더 거슬러 올라가 보자. 함양 군수를 엮임하고, 그 밑으로 일두 정여창, 탁영 김일손, 한훤당 김굉필을 길러 낸, 조선 사림의 총수, 김종직의 시 한편을 읽어보자.

達空寺下水梭花(달봉사하수사화)

紫鬣斑鱗味更嘉(자렵반린미갱희)

珍重廣文嘗不得(진중광문상부득)

却來天嶺病夫家(각래천령병부각)

달공사 아래에 있는 물고기는,

붉은 갈기 얼룩 비늘에 맛이 더욱 좋구나.

진중한 광문께서는 맛도 보지 않고서,

도리어 천령 병부의 집까지 왔네그려.

당대의 훈구파 세력에 맞서, 목숨을 걸고, 심지어 죽어서 부관참시까지 당해 가면서, 오로지 꼿꼿한 선비의 정신을 보여준, 사림의 총수 김종직이 가사어를 먹었다는 시를 거짓으로 지었다고는 감히 상상조차 할 수 없겠다.

중종 25년, 그러니까 서기 1530년, 왕명으로 지리지를 편찬한다. ‘신증동국여지승람’ 지금으로 치면, 국토교통부가 발행하는 일종의 종합지리지인 셈이다. 함양 편을 펼쳐보자.

“봄이 되면 달공지(達空池)로 돌아간다. 그 까닭으로 엄천(嚴川) 이하에는 이 고기가 없다. 잡으려는 자는 이 고기가 오르내리는 때를 기다려서, 바위 폭포 사이에 그물을 쳐 놓으면 고기가 뛰어오르다가 그물 속에 떨어진다.’ 한다. 달공은 운봉현 지역이다.“

조선이라는 국가가 편찬한 공식 지리지에, 가사어의 서식환경과 관측기록, 심지어 포획방법까지 자세히 서술되어 있다. 그렇다, 가사어는 실재한 어류인 것이다.

1922년, 완산 최병칠이 편찬한, 운봉의 읍지인 ‘운성지’에 주목할 만한 사건이 기록되어 있다.

“전래되어오는 말에 의하면 가사어라는 물고기가 있었는데, 용담에 사는 80세 노인이 그 물고기를 보았다고 하는데 그의 말에 의하면 중간에 어떤 무인(武官)이 가사어를 많이 잡고자 독약을 풀어 이 때문에 멸종되었다.”

중앙정부의 공식 지리지도 아니고, 왕명이나 김종직, 이덕무 같은 쟁쟁한 인물의 저서도 아닌, 일개 운봉읍지의 내용이어서, 그 신빙성이 떨어진다는 생각을 할 순 있겠지만, 그래도 어엿한 역사사료인, 운성지는 가사어의 멸종을 육하원칙에 따라, 즉 언제 어디서 누가 왜 어떻게 했는가에 대해 정확히 기술 하고 있다.

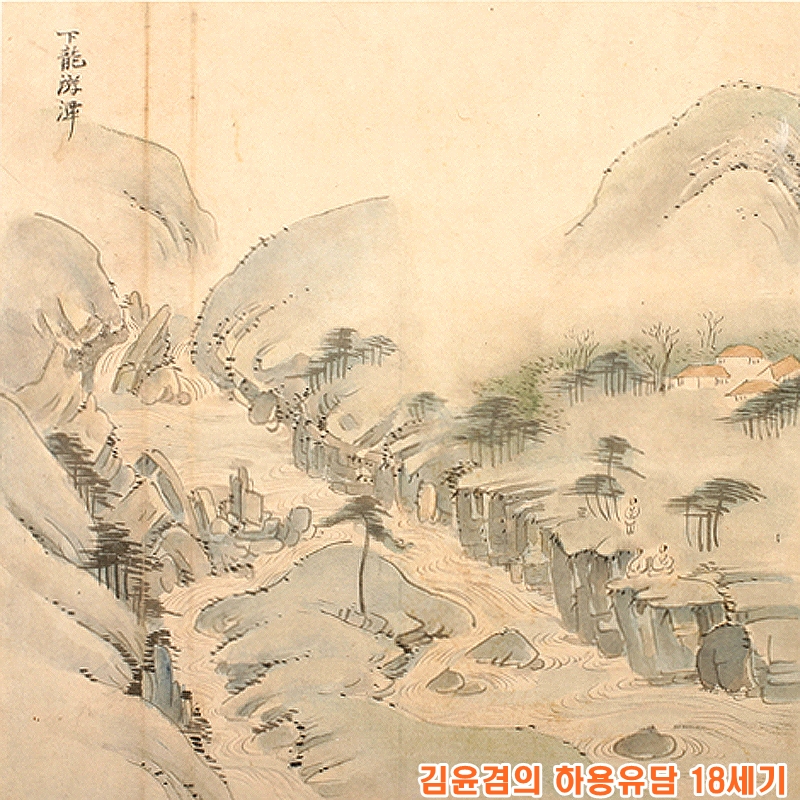

이왕 하는 김에 조금 더 역사를 훑어보자면, 광해군 3년 1611년 남원부사 유몽인은, 근무는 안하고, 9일간 지리산을 산행하고 ‘유두류산록’이라는 산행기를 남긴다. 그 역시 인조반정이후 사형 당한다. 대게 지리산을 돌아다닌 조선의 선비들은 사형되거나, 부관참시되거나 아니면 조용히 은거하게 된다.

아무튼, 유몽인의 글에도 가사어가 등장하는데,

“그 연못에 사는 물고기를 가사어(袈裟魚)라 부르는데, 이 세상에 다시없는 물고기로, 오직 이 못에서만 알을 낳고 새끼를 기른다고 한다. 이에 어부를 시켜 그물로 잡게 하였으나, 수심이 깊어 새끼 한 마리도 잡지 못하였다.”

뱀사골 칠선골 한신골 맑은 물들이 모여 남강으로 가기 전, 한바탕 물의 향연을 펼치는 용유담에는 무수히 많은 역사적 사실과 자료, 그리고 그 보다 더 많은 전설과 이야기가 지리산 봉우리 숫자만큼이나 많이 고여 있다.

유몽인은 잡다가 놓치고, 국가 지리지에는 그 생태적 고찰이 있고, 김종직은 구워서 먹고, 운봉읍지는 그 멸종에 대한 세세한 기록까지 남겨 둔 가사어라는 한 어종의 이야기만도, 이렇게 무궁무진한데.....

지리산댐을 지어 수장시키려는 우리 시대의 한심한 노력들이 아직도 기웃거리고 있고, 그 욕심 때문에 용유담은 여즉 국가명승으로 지정되지 못하고 있다.

장마에 물이 불고, 계곡이 한번 뒤집어 지는 여름엔 용유담도 오랜만에 물들로 가득해 진다. 둘레길 걷다 지친 발을 담그기엔, 물이 너무 억세기에 탁족을 권하긴 어렵지만, 용유담 둘레를 찬찬히 한번 걸어보면서, 수많은 각자와 마적도사의 흔적을 발견하는 것도 색다른 즐거움일게다.

그러다, 혹시 자맥질하는 수달을 발견하시거든, 그 수달 입에 물려가는 그 물고기가 혹여 가사어가 아닐까 눈여겨 보시라.